年終歲末,回看全年,能源電力綠色低碳轉型蹄疾步穩。國家能源局數據顯示,截至2024年底,我國風電裝機約5.1億千瓦、光伏裝機約8.4億千瓦,利用率保持在95%以上;累計建成新型儲能超6000萬千瓦,新型儲能技術創新不斷涌現;充電基礎設施累計建成超過1200萬臺,95%以上高速公路服務區具備充電能力……新型電力系統加速構建,能源“含綠量”顯著提升,過去一年的成績有目共睹。

發展的背后離不開政策推進、科技創新、項目支撐及市場支持等因素,更有一個關鍵詞貫穿始終——“數智”。當低碳化、電氣化、數字化、智能化成為能源演進變革的四大關鍵路徑,能源世界和數字世界的深度融合被寄予厚望。乘數智之勢,能源電力產業高質量向新向綠。

政策引領能源綠色低碳轉型新突破

近一年來,《中華人民共和國能源法》出臺,搭建起能源法律體系的四梁八柱,《2024—2025年節能降碳行動方案》《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027年)》《關于組織開展“千鄉萬村馭風行動”的通知》等重要政策文件出臺,聚焦各個細分領域,為能源電力綠色低碳發展進一步指明方向,有力推動著能源結構持續優化。

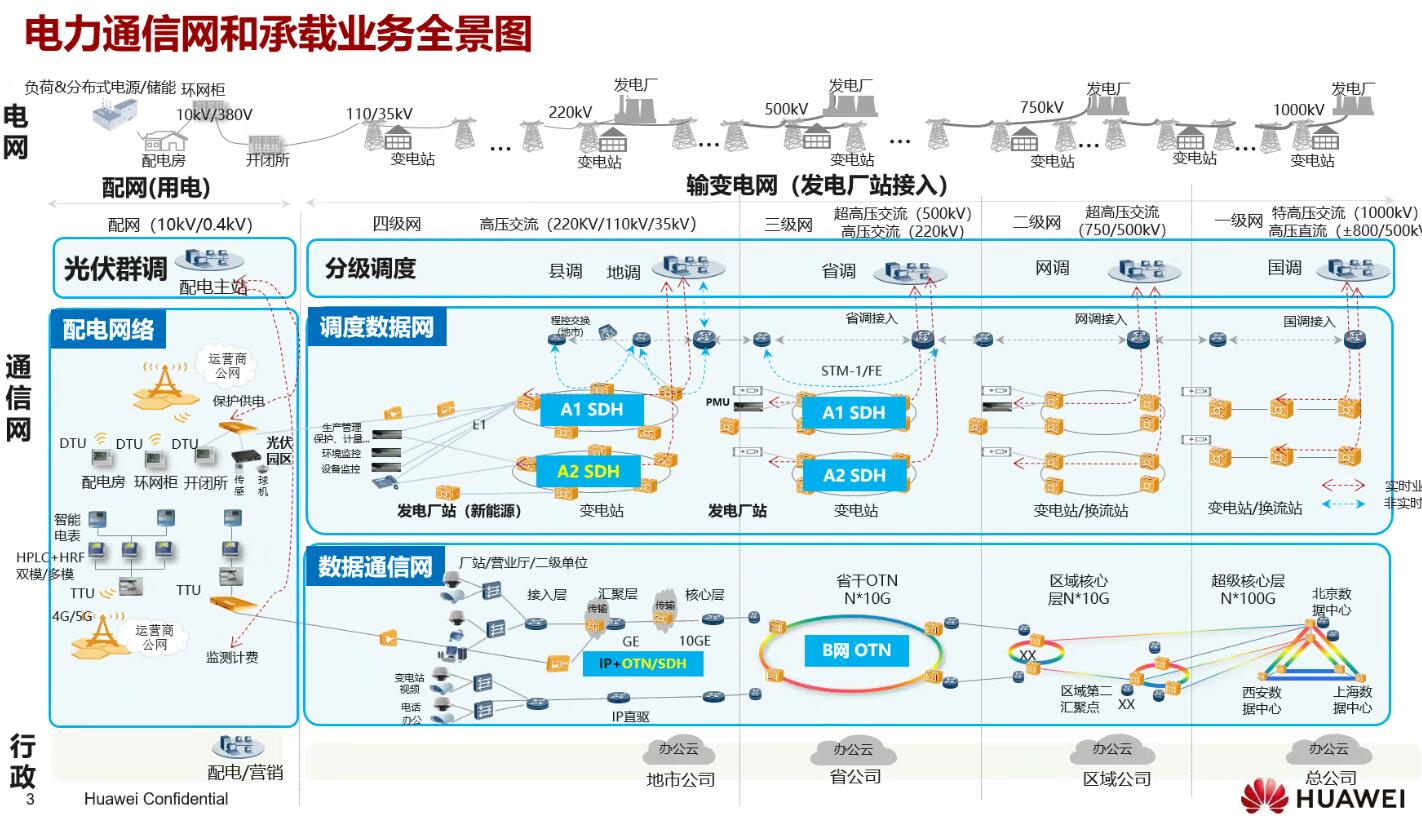

數字化、智能化在多項政策中被強調。例如,《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027 年)》中列出的九大行動,“智慧化調度體系建設行動”位列其中,“實施一批算力與電力協同項目”也是重點措施之一。

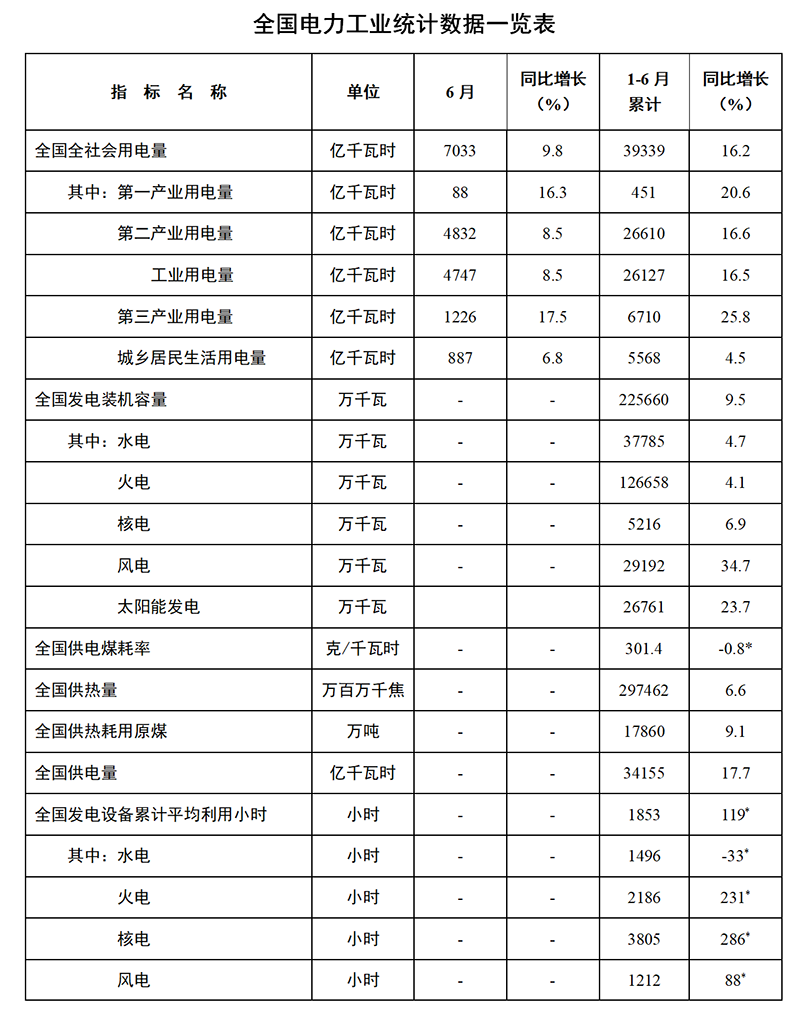

在政策指引下,能源綠色低碳轉型不斷取得新突破。截至2024年6月,全國全口徑發電裝機容量30.7億千瓦,其中并網風電和太陽能發電裝機容量合計11.8億千瓦,占總裝機容量的38.4%,對比同期煤電裝機38.1%的占比,我國新能源發電裝機規模首次超過煤電。截至2024年7月,我國風電光伏裝機合計達到12.06億千瓦,提前6年完成我國在氣候雄心大會上承諾的“到2030年中國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上”目標。

科技創新打開穩定高效供應新空間

錨定“雙碳”目標,以新能源為主體的新型電力系統加速構建,從化石燃料的逐步轉型到新能源的迅猛增長,要應對“不可能三角”,保供應、保安全、保消納三重考驗并存。以裝機再創新高的光伏產業為例,一邊是規模迅猛增長,一邊卻是挑戰愈發突出。新能源與用電負荷時間、空間不對稱性等問題,導致高滲透率給電網消納帶來的壓力日顯局促。科技創新成為推進配套項目、提升調節能力、優化資源配置等措施綜合實施的重要支撐。

近一年來,長時儲能、鈉離子電池、液流電池、大容量電芯和液冷技術等創新技術與產品快速崛起與更新,為保消納、保供應作出貢獻。值得關注的是,《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027年)》中提出推進構網型技術應用。作為一種基于電力電子和數字化的創新技術,其在發電側、電網側和用電側均具備推廣價值,可有效提升電力系統穩定性,現已成為各國電力系統科技創新的技術高地。

而在我國,新技術帶來的新空間已然打開。以華為智能組串式構網型儲能系統為代表的構網技術突破,一經亮相便引發行業關注。截至目前,該技術成果已在新疆哈密、青海格爾木、西藏阿里等項目中實現應用,不僅標志著全球首批構網型儲能電站并網測試圓滿完成,也力證構網型技術廣泛應用于高比例新能源并網與消納的有效性。從被動跟隨電網到主動支撐電網的轉變,這是邁向新型電力系統的關鍵一步也是數字能源時代科技創新的一個縮影,必然在2024年創新之路上留下濃墨重彩的一筆。

重大項目彰顯能源高質量發展新高度

第一批風光大基地基本建成、全國最大“線性菲涅爾”光熱綜合能源示范項目并網發電、全球最大26兆瓦級海上風力發電機組下線、川渝1000千伏特高壓交流工程投運……一項項重大能源工程,以實力書寫科技創新之成果、能源產業之高度。建設發展歷程背后均離不開數字化、智能化的賦能。數字技術和電力電子技術融合,為能源電力綠色低碳轉型提供了更多解決方案。

在國家九大清潔能源基地之一雅礱江流域水風光一體化基地,雅礱江柯拉一期光伏電站正是華為攜手雅礱江公司共同建設的清潔能源大基地全球標桿。通過數字化技術提升基地開發、規劃、管理水平,華為率先提出的“規建維營”全生命周期數字化解決方案,一舉破解大規模帶來的技術和管理等難題,推動清潔能源大基地從智能運維邁向全生命周期的“自動駕駛”新階段,也為全球流域型清潔能源基地建設起到了示范樣本作用。

在我國首個“風光火儲一體化”大型綜合能源基地外送項目“±800千伏隴東—山東特高壓直流工程”,不僅通過推進數智基建,首次應用700噸履帶吊開展鐵塔組立,順利組立完成159.5米的全線路最高、最重鐵塔,還采用了自主研發的集控智能牽張設備及放線架等,助力完成“三跨”高風險施工作業。

在全球最大開放式海上光伏項目“國家能源集團國華投資山東分公司HG14百萬千瓦海上光伏項目”,3000余臺華為300K逆變器發電性能穩定、轉化效率更高,憑借極致安全特性、智慧運維功能,不僅能夠有效避免惡劣環境造成的潛在威脅,還能極大減少運維時間和難度。

在甘肅 “東數西算”首個數能融合示范項目——中國能建慶陽大數據中心產業園,從建設之初便考慮到能耗成本高、交付周期長等傳統難題,以“算力與綠色電力一體化融合”為主要特色,采用華為電力模塊3.0和EHU間接蒸發冷卻解決方案超融合設計的智慧方案,同步搭載澎湃AI算力,助力PC供電、自動駕駛,“省地、省電、省時、省心”為園區打造堅實供能底座。

市場催生技術迭代降本增效新動能

供應端韌性強勁,能源消費增速也在加快。2024年我國能源市場有所波動、挑戰尚存,但市場需求仍是能源產業發展的直接動力,充分的市場競爭為產業技術迭代、降本增效創造了新動能。

以“新三樣”代表之一的新能源汽車為例,2024年,新能源汽車年度產量首次突破1000萬輛,產銷規模正式跨入年度“千萬輛級”時代;同年7月,新能源車國內零售滲透率達51.1%,首次實現月度突破50%并超過燃油車。這份成績單不僅反映出市場對交通綠色低碳轉型的認可與支持,對產業鏈上下游協同完善也提出了更高的要求。

在較長一段時間里,充電設施布局存在不均衡、不充分,運營服務質量亟待提升等問題,電池技術的進步、續航里程的延長、充電速度的加快、補能效率的提升,甚至包括用車、用電服務的舒適性、便捷性等都是影響用戶購買意愿的重要因素。在市場需求的帶動下,截至2024年11月底,我國累計建成充電樁1235.2萬臺、同比增長50%,全國高速公路服務區累計建成充電樁3.31萬臺。以福州“超充之城”、海南“超充之島”、重慶“便捷超充之城”等為代表的城市應用場景接連落地,以華為超充為代表的創新解決方案,帶來最快接近“一秒一公里” *的補能速度,實現充電與加油一樣便捷快速。如今,在縣域市場、更加長途的物流運輸中,甚至是在珠穆朗瑪峰、318川藏線上,全液冷超充站均已實現落地,通過構建高質量充電基礎設施,真正讓有路的地方就有高質量充電。

回望2024,面對前所未有的周期性變革,能源產業源動力越來越由資源依賴轉向技術驅動,借勢數字化、智能化帶來的新價值,綠色低碳轉型按下加速鍵,行穩致遠、進而有為。展望2025,綠色低碳轉型方向堅定、砥礪前行,以新能源為主體的新型能源體系定會迎來更進一步的發展。順應時代之變,正值數字能源新階段,乘數智之勢打造數字能源高質量生態體系。

[*]充電速率為實驗室環境下測得,實際使用中可能因車型差異、軟件版本、車輛電耗、使用條件和環境因素等略有不同,請以實際使用情況為準。

文丨中國能源報 記者:仲新源

評論