隨著各地利好政策的落地、技術層面的突破,長時儲能有望迎來快速發展風口。

相較于短時儲能,長時儲能可以實現跨天、跨月甚至跨季節的充放電循環,在提升新能源發電消納能力、增強電網靈活性等方面的優勢更為明顯,被認為是構建新型電力系統的關鍵環節。隨著各地利好政策的落地、技術層面的突破,長時儲能有望迎來快速發展風口。

1月9日,上海市人民政府印發《上海市新型儲能示范引領創新發展工作方案(2025—2030年)》,著力攻堅長時儲能技術,重點突破高安全、高能量密度全固態電池高導電性固體電解質、固/固界面、器件制備與集成等關鍵技術。

無獨有偶。日前,山東省人民政府發布《關于健全完善新能源消納體系機制促進能源高質量發展的若干措施》,支持壓縮空氣等長時儲能發展。鼓勵建設壓縮空氣、可再生能源制氫、液流電池等長時儲能項目,符合條件的優先列入全省新型儲能項目庫,建成后優先接入電網;支持長時儲能項目參與電力現貨市場交易,入庫項目按照2倍容量折算儲能容量。

相較于短時儲能,長時儲能可以實現跨天、跨月甚至跨季節的充放電循環,在提升新能源發電消納能力、增強電網靈活性等方面的優勢更為明顯,被認為是構建新型電力系統的關鍵環節。隨著各地利好政策的落地、技術層面的突破,長時儲能有望迎來快速發展風口。

需求突出

什么是長時儲能?實際上,國際上對長時儲能沒有統一定義。

中國科學院工程熱物理研究所所長陳海生認為,持續放電時間不低于4小時、壽命不低于20年的大規模低成本儲能技術,可定義為長時儲能(LDES)。長時儲能技術具體可分為:中長時儲能,主要是指在額定功率下持續運行4—10小時的儲能系統;長時儲能,主要是指在額定功率下持續運行10小時到1周的儲能系統;超長時儲能,主要是指在額定功率下持續運行1周以上的儲能系統。

華北電力大學教授鄭華向《中國能源報》記者指出,隨著“靠天吃飯”的新能源裝機容量占比和場站數量占比快速提升,新型電力系統特征將會愈發明顯和突出,短時和超短時的調節需求、長時和超長時的調節需求均會呈現快速增長態勢,風口愈發明顯。

去年11月6日,工信部發布《新型儲能制造業高質量發展行動方案(征求意見稿)》,首次提出適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術,鼓勵結合應用需求探索開發多類型混合儲能技術,支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術基礎研究。河南、西藏、內蒙古、新疆、寧夏、上海等地明確提出配置4小時以上長時儲能,推動4小時以上儲能技術規模化應用。

山東進一步落實長時儲能鼓勵政策,具有先行示范意義。目前,山東新能源裝機容量已突破1億千瓦,其中光伏裝機容量超過7000萬千瓦。到2030年,山東新能源裝機容量將進一步突破1.8億千瓦,其中光伏裝機容量將超過1.25億千瓦。鄭華指出,通過仿真計算,高占比新能源帶來的“三高兩低”的新型電力系統特性將會異常突出,電力電量雙缺現象將頻繁出現,而缺口時長將會由現在的2—3小時向5—6小時演變,乃至跨季節性互濟需求更加凸顯。山東新政對提前掌握長時儲能的技術經濟特性及其在電力系統運行特性具有重要現實價值與意義。

發展初期

目前,主流長時儲能技術可分為物理儲能、化學儲能、熱儲能和氫儲能四條主線。全球咨詢機構麥肯錫預測,長時儲能的潛在市場空間將從2025年開始大規模增長,全球累計裝機量將達到30—40GW,累計投資額約500億美元。

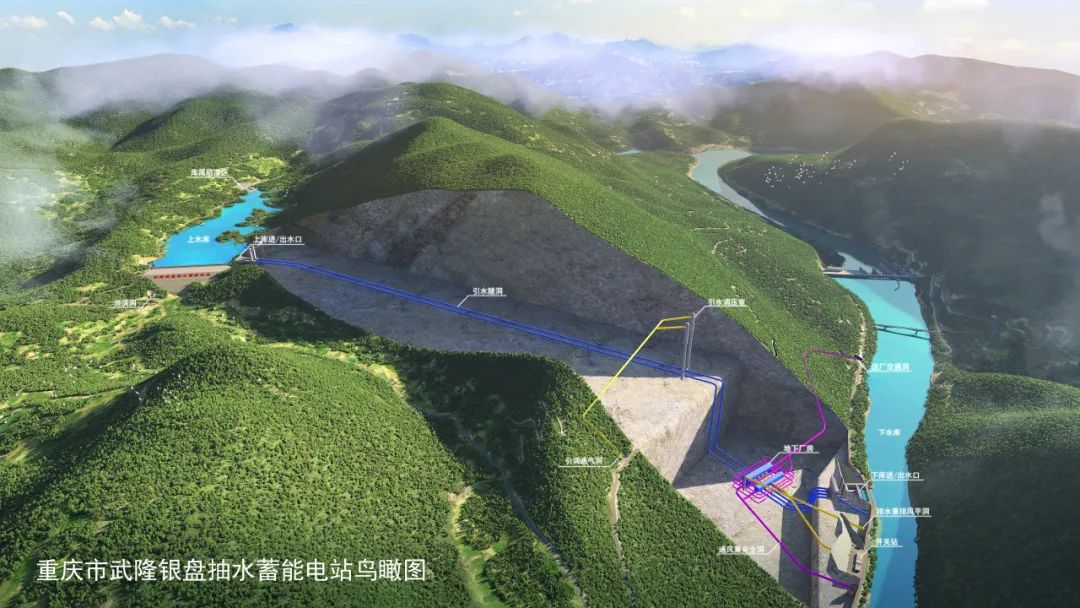

面對前景可期的長時儲能市場,各主流技術加速布局,抽水蓄能按照“能核盡核、能開盡開”原則,加快推進。新型長時儲能技術快速突破,一方面市場新增主流的電化學儲能加快技術迭代,廠商陸續推出500Ah+、600Ah+,乃至1000Ah+長時儲能電芯。去年12月,億緯鋰能在湖北荊門投產了業內首個量產的628Ah超大容量電芯,并宣布啟用全新的60GWh超級儲能工廠。該工廠的儲能電芯主要應用于4小時及以上的風光配儲、共享儲能等大規模儲能項目。

另一方面,壓縮空氣儲能、液流電池儲能、熔鹽儲能等新技術加速崛起。國內1.5MW、10MW、100MW壓氣儲能項目陸續投運且規模持續“升級”,全球首座300MW級壓氣儲能電站全容量并網;全釩液流電池儲能技術的推廣應用取得顯著進展,實現了在發電側、輸配電側及用戶側的廣泛應用;儲熱技術實現了全球首座電熱熔鹽儲能試驗站和660MW煤電機組耦合蒸汽熔鹽儲熱調峰調頻項目的投運,百兆瓦級和中長時儲能成為新建項目常態。

總體來看,新型長時儲能技術路線多樣,但除了鋰離子電池基本實現商業化應用外,其他技術還在商業化應用初期或試驗探索階段。鄭華指出,現有的長時儲能技術特性和經濟特性還存在不足,比如壓縮空氣、液流電池等長時儲能的整體轉換效率、單位造價成本、技術成熟度、運營壽命等方面尚無法與傳統燃煤火電機組、抽水蓄能機組相提并論,而氫能技術到大規模應用還為時尚早。

有序布局

面對種類繁多、不同時長儲能技術,合理布局、最大程度發揮各自能力尤為關鍵。

“我國幅員遼闊,可再生能源的發展在各個省市各不相同,資源和電力需求都不一樣,對于儲能,部分地區屬于超前發展模式,部分地區選擇各種儲能技術全面部署,部分地區則是重點發展某一類型或某一應用場景的儲能技術。”陳海生指出,要堅持可再生能源與長時儲能的協同發展,發揮國家和地方在政策規劃上的聯動及區域協同機制,群策群力。科學地開展近遠期相結合的長時儲能規劃,解決利益相關者的不確定性,提升市場信心,引導建立長時儲能供應鏈,為低成本長時儲能高質量發展提供保障。

技術突破是規模化應用的基礎和關鍵。要進一步加強長時儲能技術創新,進一步提高儲能系統效率、安全性、壽命等性能,加強長時儲能全產業鏈經濟性與技術成熟度分析,以科技創新推動長時儲能技術的多元化應用研究和工程示范。

鄭華進一步指出,新型電力系統及其特征影響是逐步深化與迭代建設的螺旋式上升過程,簡單而言,就是波動性資源(包含荷側波動性資源)與靈活性資源(包含荷側可調節資源)融合化、互動化、數字化、智慧化的過程,長時儲能只是靈活性資源中的一種。因此,應當從全局來看長時儲能的規劃布局與市場機制,而不能條塊分割式的臨時性政策推動,更不可人為造勢,應當回歸到客觀需求與協同機制上,讓長時儲能真正發揮價值與作用。(中國能源報 記者 盧奇秀)

評論