12月18日,以“新質先鋒 碳綠中國”為主題的新京報“2024零碳研究院綠色發展論壇”在北京舉辦。會上,新京報貝殼財經《2024綠色發展報告》(簡稱“《報告》”)迎來發布。自2022年以來,新京報零碳研究院、貝殼財經已連續第三年發布相關研究成果。

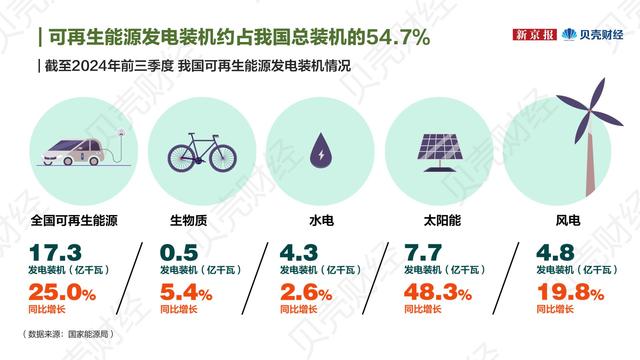

2024年,我國能源體系“含綠量”持續提升,能源結構持續優化,綠色低碳轉型不斷取得新突破。今年7月,我國提前6年多完成“到2030年中國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上”的目標。截至三季度末,非化石能源發電裝機占總裝機容量比重已達56.5%。新型儲能與氫能作為銜接新能源和傳統能源的紐帶,首次被寫入2024年兩會政府工作報告。

11月8日,十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過《中華人民共和國能源法》。作為世界最大的能源生產國和消費國,我國能源領域長期以來缺失一部起基礎性、統領性作用的法律,《能源法》填補了這一立法空白,對于進一步夯實能源領域法治基礎、保障國家能源安全和推動綠色低碳轉型,具有十分重大而深遠的意義。

綠色低碳轉型,可再生能源供給提速

我國在可再生能源發展領域的全球引領地位逐步凸顯。截至今年7月底,全國風電、太陽能發電裝機達到12.06億千瓦,提前6年多完成我國在氣候雄心大會上承諾的“到2030年中國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上”目標。

中國電力企業聯合會統計數據顯示,截至2024年9月底,全國全口徑發電裝機容量31.6億千瓦,煤電占總發電裝機容量的比重為37.3%,同比降低4.4個百分點;非化石能源發電裝機容量17.9億千瓦,同比增長24.0%,占總裝機容量比重為56.5%,比上年同期提高4.5個百分點。這表明中國能源結構持續優化,清潔能源在總裝機中的重力提升,為實現“雙碳”目標奠定了基礎。

圍繞規劃建設新型能源體系,頂層政策設計正以更大力度推動新能源高質量發展,統籌推動全社會綠色低碳轉型。

國家發展改革委等六部門10月30日聯合發布《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》,提出全面提升可再生能源供給能力,2030年全國可再生能源消費量達到15億噸標煤以上。

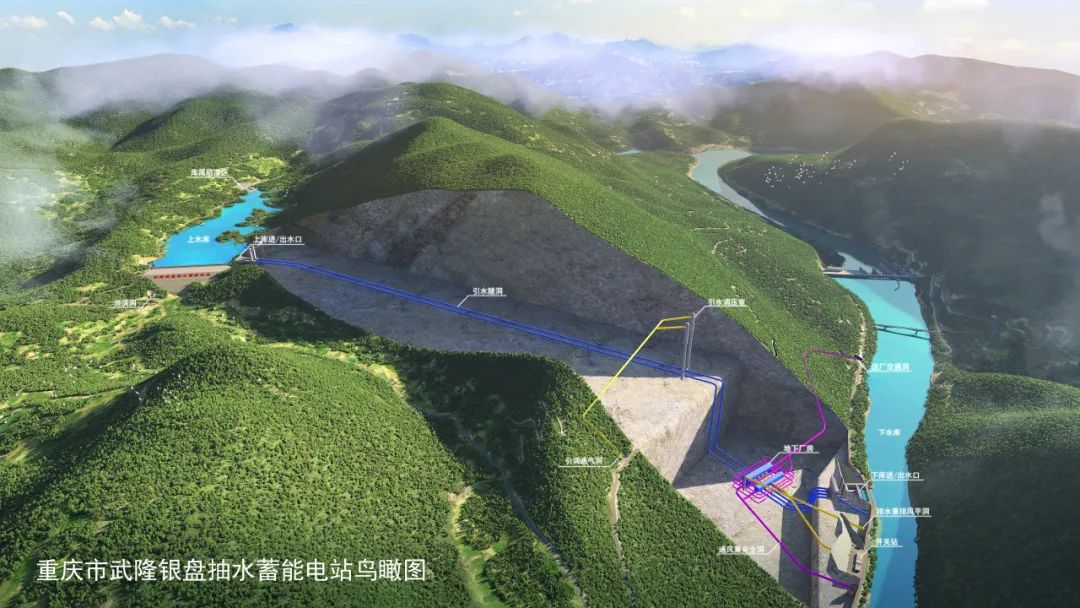

為實現目標,我國將著力提升可再生能源安全可靠替代能力。全面提升可再生能源供給能力,加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設,推動海上風電集群化開發。

氫能迎政策暖風,科技創新推動能源轉型

隨著“雙碳”目標深入推進,我國新能源發電裝機保持較快增速,電力系統對新型儲能等調節資源需求快速增加。截至2024年9月底,全國已建成投運新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時,較2023年底增長約86%。

2024年政府工作報告首次提及新型儲能及氫能。二者作為銜接新能源和傳統能源的紐帶,是面向未來能源結構創新鏈條上的關鍵推動力。

今年11月正式發布的《中華人民共和國能源法》第六章主題為能源科技創新,專門為能源科技創新指明方向、提出要求,凸顯了科技創新在能源發展中的重要支撐作用。

加速能源轉型更要依賴科技創新。構建一個對新能源友好的新型能源體系和新型電力系統,不僅需要不同品類的新能源技術更新迭代、降低成本,也需要系統化的解決方案以及智能化、數字化的驅動力。

在《能源法》中,氫能法律地位獲得明確,被明確納入能源管理體系,與煤炭、石油、水能、風能、核能等一同作為能源進行管理。《能源法》同時提出,積極有序推進氫能開發利用,促進氫能產業高質量發展。

出品:新京報零碳研究院

撰寫:朱玥怡 方靜怡

評論